Перейти к:

Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике невралгий у военнослужащих: клинический опыт и перспективы совершенствования медицинской помощи в Вооруженных Силах

https://doi.org/10.46563/2686-8997-2025-6-2-98-104

EDN: rcceol

Аннотация

Введение. Невралгии у военнослужащих представляют собой актуальную медико-социальную проблему, поскольку хроническая невропатическая боль значительно снижает боеготовность, физическую работоспособность и качество жизни личного состава. Целью настоящего исследования стало изучение клинических особенностей, методов диагностики, терапии и профилактики различных видов невралгий (тригеминальной, постгерпетической, затылочной, межреберной, ишиаса и др.) у военнослужащих.

Материалы и методы. В исследование включены 120 случаев, зафиксированных в Военном учебно-научном центре ВВС в 2018–2023 гг. Проведён ретроспективный анализ с оценкой клинических проявлений, этиологии, применяемых диагностических процедур (неврологический осмотр, МРТ, КТ, электронейромиография, диагностические блокады), а также результатов терапии и профилактических мероприятий.

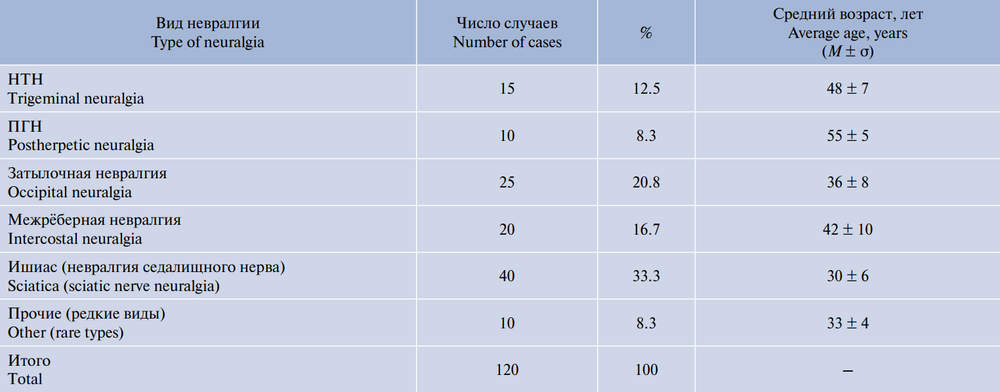

Результаты. Наиболее часто выявлялись ишиас (33,3%) и затылочная невралгия (20,8%). У 30% пациентов наблюдалась хроническая боль продолжительностью более 3 мес. Применение стандартной терапии первой линии (карбамазепин, габапентин, прегабалин, амитриптилин, дулоксетин) обеспечивало полную ремиссию у 67% пациентов, частичное улучшение — у 29%. В устойчивых к лечению случаях использовались физиотерапия, инъекции ботулинического токсина, нейрохирургические вмешательства. Профилактика включала вакцинацию против вируса Varicella Zoster, регулярные медосмотры, санитарно-просветительную работу и совершенствование эргономики военного снаряжения.

Заключение. Реализация современных подходов к диагностике и терапии невралгий в Военном учебно-научном центре ВВС обеспечивает высокую эффективность медицинской помощи: более 90% военнослужащих возвращаются к исполнению служебных обязанностей после лечения. Перспективы совершенствования включают создание специализированных центров в военных госпиталях, внедрение ведомственных клинических рекомендаций по лечению невропатической боли, обучение медицинского персонала методикам раннего выявления и мультидисциплинарного ведения пациентов с невралгиями, а также дальнейшее изучение новых методов (генная терапия, нейромодуляция) для пациентов с рефрактерной болью.

Соблюдение этических стандартов. Все участники исследования дали добровольное информированное согласие.

Участие авторов:

Скрипникова А.А. — концепция, написание и редактирование текста.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Поступила 30.04.2025

Принята к печати 28.05.2025

Опубликована 20.08.2025

Ключевые слова

Для цитирования:

Скрипникова А.А. Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике невралгий у военнослужащих: клинический опыт и перспективы совершенствования медицинской помощи в Вооруженных Силах. Неврологический журнал имени Л.О. Бадаляна. 2025;6(2):98-104. https://doi.org/10.46563/2686-8997-2025-6-2-98-104. EDN: rcceol

For citation:

Skripnikova A.A. Modern Approaches to the Diagnosis, Treatment, and Prevention of Neuralgias in Military Personnel: Clinical Experience and Prospects for Enhancing Medical Support in the Armed Forces. L.O. Badalyan Neurological Journal. 2025;6(2):98-104. (In Russ.) https://doi.org/10.46563/2686-8997-2025-6-2-98-104. EDN: rcceol

Введение

Невралгией называют интенсивный болевой синдром, возникающий в зоне иннервации периферического нерва при его раздражении или повреждении. Для такой боли характерны жгучие, стреляющие пароксизмы, часто значительно нарушающие работу и повседневную деятельность пациента. По современной классификации невралгии относятся к состояниям невропатической боли (НБ), возникающей вследствие поражения соматосенсорной нервной системы. В общей популяции распространённость НБ оценивается в пределах 7–10%, увеличиваясь до 20–30% у пациентов с диабетом. У военнослужащих проблема невралгий имеет особое значение, т. к. связанные с ними хронические боли приводят к временной или стойкой утрате боеспособности, психологическому стрессу и значительным затратам ресурсов на лечение [1]. Например, постгерпетическая невралгия (ПГН) — осложнение опоясывающего лишая — занимает 3-е место среди всех видов НБ и развивается у 25–50% пациентов старше 50 лет, перенесших опоясывающий лишай. Такая боль может сохраняться годами, приводя к потере трудоспособности и депрессивным расстройствам [2].

Другой распространённый вид — невралгия тройничного нерва (НТН) характеризуется кратковременными, но чрезвычайно интенсивными «прострелами» боли в лице, за что получила неофициальное название «болезнь суицида». Несмотря на относительно невысокую распространённость в общей популяции (около 0,03%), тригеминальная невралгия заслуживает особого внимания ввиду сложности диагностики и лечения [3]. В условиях армии невралгии различной этиологии могут возникать у военнослужащих молод-ых возрастов (например, ишиалгия при поясничных радикулопатиях вследствие перегрузок) и у старшего командного состава (например, лицевые невралгии, связанные с сосудистыми изменениями или инфекциями). Таким образом, проблема диагностики, лечения и профилактики невралгий в Вооруженных Силах актуальна и требует внедрения современных стандартизованных подходов.

Целью настоящего исследования стало изучение клинических особенностей, методов диагностики, терапии и профилактики различных видов невралгий (НТН, ПГН, затылочной, межреберной, ишиаса и др.) у военнослужащих.

Материалы и методы

В ретроспективное исследование включены 120 военнослужащих (офицеры и контрактники мужского пола — 108 (90%), женского пола — 12 (10%)), проходившие лечение по поводу невралгии периферических нервов различной локализации в клинике ВУНЦ ВВС в 2018–2023 гг. Средний возраст пациентов составил 37,4 ± 8,2 года (диапазон 22–59 лет). У 36 (30%) пациентов боль квалифицировалась как хроническая (длительность > 3 мес). Критериями включения служили: наличие чёткого невралгического болевого синдрома (приступообразная боль в зоне иннервации конкретного нерва, часто с триггерными стимулами), подтверждённого неврологом диагноза невралгии, и полный объём медицинской документации. Исключались случаи центральной НБ, соматогенной боли, а также боли при компрессионных радикулопатиях без признаков неврального повреждения. Проведён анализ истории болезни каждого пациента с извлечением данных о типе невралгии, предполагаемой этиологии, проведённых диагностических исследованиях, методах лечения и исходах. Основные диагностические подходы включали неврологический осмотр с оценкой рефлексов и чувствительности, применение шкал боли (визуальная аналоговая шкала — ВАШ), а также инструментальные методы: нейровизуализация (магнитно-резонансная томография (МРТ) — для исключения объёмных процессов, сосудистой компрессии или демиелинизации; компьютерная томография — при подозрении на костные каналы или травмы), электронейромиография (для дифференциации поражения нервного корешка и периферического нерва) и диагностические блокады нервов местными анестетиками.

Вычислены средние значения (M) и стандартное отклонение (σ) количественных показателей, доли (%) для категориальных показателей. Достоверность различий оценивали с помощью критерия χ², уровень значимости принят p < 0,05 (критерий Стьюдента).

Результаты

Средняя длительность болевого синдрома до постановки диагноза составила 5,2 ± 1,8 мес, причём у 40% пациентов наблюдались периодические ремиссии и обострения боли. Распределение случаев по видам невралгий представлено в таблице. Чаще всего диагностирован ишиас — невралгия седалищного нерва (33,3% случаев), что соответствует высокой нагрузке на пояснично-крестцовый отдел позвоночника у военных (прыжки, перенос тяжестей, длительные марши). На втором месте — затылочная невралгия (20,8%) — поражение большого или малого затылочного нерва, часто связанное с травмами шеи, длительным ношением шлемов или атеросклеротическими изменениями сосудов шейного отдела. Межрёберная невралгия выявлена в 16,7% случаев, при этом этиологически она была связана либо с остеохондрозом грудного отдела, либо с последствиями опоясывающего лишая. НТН составила 12,5% наблюдений — как правило, у офицеров старше 40 лет; в 30% этих случаев МРТ выявила контакт петли верхней мозжечковой артерии с корешком нерва. ПГН отмечена у 8,3% пациентов — все они были возрастными военнослужащими (старше 45 лет), перенесшими опоясывающий лишай; большинство случаев ПГН относилось к поражению тройничного нерва (офтальмологическая зона). К прочим (8,3%) отнесены более редкие формы: невралгия языкоглоточного нерва (2 случая), невралгия латерального кожного нерва бедра (3 случая) и невралгия плечевого сплетения (5 случаев, чаще посттравматические). Таким образом, более 60% всех невралгий пришлись на пояснично-крестцовый и затылочный уровни, что отражает специфику нагрузок у военнослужащих.

Диагностическая тактика зависела от вида невралгии. Проводили подробный неврологический осмотр всех пациентов; у 78 (65%) выполнена МРТ (головного мозга — при НТН и ПГН; шейного отдела — при затылочной; пояснично-крестцового — при ишиасе) и/или компьютерная томография соответствующей области. По результатам нейровизуализации у 12 из 15 пациентов с НТН подтверждена сосудистая компрессия корешка (контакт с артерией) [4]; у 3 выявлены демиелинизирующие бляшки, что потребовало дифференциальной диагностики с рассеянным склерозом. У 5 из 10 пациентов с ПГН на МРТ определялись атрофические изменения в гассеровом узле. Пациентам с затылочной невралгией выполняли ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи для исключения диссекций и аномалий — патологии не обнаружены. Электронейромиография проведена 30 пациентам с подозрением на радикулопатии: у 18 подтверждена корешковая компрессия межпозвонковой грыжей; эти случаи не включались в группу чистых невралгий седалищного нерва. Диагностическая блокада большим затылочным нервом 0,5% бупивакаином проведена 10 пациентам; у 8 из них наступило кратковременное облегчение боли, что подтвердило диагноз затылочной невралгии [5]. В целом современный арсенал диагностических средств (нейровизуализация высокого разрешения, функциональные тесты волокон, блоки) позволил точно установить тип и причину невралгии у большинства пациентов.

Лечение пациентов проводилось согласно современным клиническим рекомендациям по терапии НБ с учётом переносимости в военной обстановке (преимущественно амбулаторно, с минимальным седативным эффектом). Базисом фармакотерапии служили противосудорожные средства. Так, при НТН первым выбором был карбамазепин (100–200 мг 2 раза/сут с титрацией дозы); значимое уменьшение боли (≥ 50% по ВАШ) достигнуто у ~70% пациентов на ранних этапах болезни. Однако у части из них требовалось повышение дозы до 600–800 мг/сут, что ограничивалось побочными эффектами (головокружение — 40% случаев, сонливость — 27%). Альтернативно или в комбинации назначали прегабалин (до 300 мг/сут) либо габапентин (до 1800 мг/сут) — эти препараты продемонстрировали эффективность ~60–74% в контроле НБ. При непереносимости карбамазепина (2 случая) использован окскарбазепин, не требующий медленного титрования. Трициклические антидепрессанты (амитриптилин 25–75 мг/сут) и ингибиторы обратного захвата серотонина/норадреналина (дулоксетин 60–90 мг/сут) чаще применялись при ПГН и иных формах НБ, согласно международным рекомендациям. Так, у пациентов с ПГН комбинация прегабалина с амитриптилином приводила к снижению интенсивности боли в среднем на 3 балла ВАШ через 4 нед терапии, что согласуется с данными литературы [6]. Местные методы включали нанесение 5% лидокаинового пластыря при локализованной зоне гиперестезии (10 пациентов с ПГН межрёберных нервов) — у 6 отмечен хороший обезболивающий эффект, у 4 — умеренный.

Инвазивные методы лечения применялись при резистентности к фармакотерапии. Периферические блокады (тригеминальная ризотомия, блокада затылочных нервов) с кортикостероидами проведены 8 пациентам; у 6 из них достигнуто значимое облегчение боли на период от 2 до 6 мес. Внутрикожное введение ботулотоксина типа A в триггерные точки лица использовано как адъювант при хронической НТН (5 пациентов) — за 4 нед достигнуто снижение частоты приступов, что согласуется с европейскими рекомендациями [3]. Хирургическое лечение выполнено 3 пациентам с классической НТН: микроваскулярная декомпрессия корешка дала устойчивую ремиссию у 2 из них, в 1 случае спустя 1 год возник рецидив боли. Ещё одному больному с тяжёлой НТН проведена радиочастотная деструкция гассерова узла, после чего интенсивность боли снизилась с 9 до 2 баллов ВАШ; чувствительность в зоне иннервации V2 снизилась (осложнение — гипестезия). Физиотерапевтические методы (магнитотерапия, лазеротерапия, иглорефлексотерапия) применялись в подостром периоде у 47 (39%) пациентов как дополнение к медикаментам; отмечено ускорение регресса неврологической симптоматики, однако из-за невозможности объективно количественно оценить эффект их рассматривают как вспомогательные. Психологическая реабилитация и обучение методам релаксации проводились при хронической боли (около 15% случаев, преимущественно ПГН), что способствовало улучшению сна и настроения пациентов.

По окончании курса лечения (в среднем 6 нед наблюдения) достигнута полная ремиссия боли у 80 (66,7%) пациентов — они вернулись к исполнению служебных обязанностей без ограничений. Частичное улучшение (сохранение незначительной боли ≤ 3 баллов, не мешающей деятельности) отмечено у 35 (29,2%) военнослужащих, которым рекомендовано продолжение терапии амбулаторно. Отсутствие существенного эффекта констатировано только у 5 (4,1%) пациентов — это самые сложные случаи множественных невралгий или сопутствующей психосоматической патологии; они направлены для дальнейшего лечения в специализированный центр боли.

Распределение случаев невралгии по типу у военнослужащих (n = 120)

Distribution of neuralgia cases by type among military personnel (n = 120)

Обсуждение

Представленные результаты демонстрируют, что при внедрении современных подходов к диагностике и лечению удаётся достичь благоприятных исходов у ~96% военнослужащих с НБ. Полученные нами данные сопоставимы с публикациями других авторов и общими тенденциями в нейрологии боли. В частности, высокая доля ишиаса и затылочной невралгии среди военнослужащих ожидаема ввиду физических нагрузок и особенностей экипировки (например, хроническая травматизация шейных нервов снаряжением). Ряд исследований указывает на то, что хроническая боль в спине и шее распространена среди военных и требует активного мониторинга и лечения [7]. Мы подтвердили, что НТН чаще встречается у лиц старше 40 лет и обычно обусловлена компрессией корешка сосудом [8] — данное состояние составляет менее 5% от всех случаев НБ, но оказывает непропорционально тяжёлое влияние на качество жизни [9]. Наши результаты по эффективности карбамазепина при НТН (около 70% улучшения) согласуются с данными литературы: согласно международным рекомендациям, препараты из группы блокаторов натриевых каналов (карбамазепин, окскарбазепин) являются терапией выбора и приводят к существенному уменьшению боли у большинства пациентов [10]. Тем не менее известно, что со временем эффективность карбамазепина может снижаться, а потому требуются альтернативные или дополнительные средства. Европейская академия неврологии в руководстве 2019 г. рекомендовала, помимо первых линий, использовать ламотриджин, габапентин, баклофен и даже ботулинотерапию в рефрактерных случаях, а при неудовлетворительном контроле боли — рассматривать раннее нейрохирургическое вмешательство [11].

Отдельно следует обсудить ПГН. Согласно нашим наблюдениям, она была одной из наиболее устойчивых к терапии форм: полный эффект достигнут примерно у половины пациентов, тогда как остальным потребовались комбинированные схемы. Это объясняется тем, что ПГН — хроническая невропатия, ассоциированная с устойчивой центральной сенситизацией [12]. Известно, что до 20% пациентов с опоясывающим лишаем, особенно пожилые, страдают от ПГН, и боль может сохраняться годами. Ранняя противовирусная терапия (ацикловир в первые 72 ч болезни) и адекватное обезболивание в острой фазе способны снизить риск ПГН, что подчёркивает важность профилактики. В нашем исследовании пациенты с ПГН зачастую поступали спустя месяцы после перенесённой инфекции, когда профилактический период был упущен. Для лечения ПГН мы, подобно другим авторам [13], применяли габапентин/прегабалин и амитриптилин как препараты 1-й линии, достигая снижения болевой интенсивности на 30–50%. Однако при длительной рефрактерной боли требовались дополнительные методы — например, опиоидные анальгетики в небольших дозах как резервный класс. Международные рекомендации (NeuPSIG, 2015) указывают на возможность осторожного применения трамадола или морфина при тяжёлой НБ, хотя и относят их к препаратам 2–3-й линии из-за рисков [14]. Мы старались избегать назначения опиоидов молодым военнослужащим; лишь 5 пациентам с крайне выраженной болью кратковременно назначался трамадол, после чего их удалось перевести на другие средства. Перспективным направлением для лечения хронической ПГН является применение методов нейростимуляции (эпидуральной электрической стимуляции спинного мозга), однако в наших условиях они не применялись.

Затылочная невралгия в нашей выборке хорошо поддавалась лечению локальными методами — блокадой большого затылочного нерва. Это соответствует данным литературы: диагностико-лечебная блокада затылочных нервов считается золотым стандартом ведения пациентов с типичной клиникой затылочной невралгии. При частых рецидивах описаны успешные случаи применения радиочастотной аблации или оперативной нейролизии затылочных нервов. В нашей практике потребности в хирургической декомпрессии не возникало, т. к. консервативные меры (миорелаксанты, постизометрическая релаксация мышц шеи) в сочетании с периодическими блокадами обеспечивали удовлетворительный контроль боли у большинства пациентов. Отмечается, что затылочная невралгия нередко сопутствует шейной мигрени и другим цервикогенным головным болям, требующим дифференцированного подхода.

Невралгия седалищного нерва (ишиас) у военнослужащих зачастую связана с грыжами дисков или миофасциальным синдромом поясницы [15]. Наши данные подтверждают необходимость тщательного обследования таких больных, чтобы исключить компрессионную радикулопатию, требующую иного лечения (противовоспалительного, хирургического). В случае «чистого» ишиаса неврального генеза подходы схожи с лечением другой периферической НБ: назначаются габапентиноиды, антидепрессанты, физиотерапия. Важную роль играют лечебная физическая культура и укрепление мышечного корсета, особенно у молодых солдат, для предотвращения рецидивов болей [16]. В международных рекомендациях в качестве 1-й линии терапии в случае НБ (кроме НТН) фигурируют именно препараты pregabalin/gabapentin и duloxetine/amitriptyline — т. е. те, которые мы активно использовали. Это подтверждает универсальность подходов к лечению периферических невралгий разной этиологии. Тем не менее в условиях Вооруженных Сил необходимо учитывать ограничения: например, препараты с выраженным седативным действием (амитриптилин в дозах > 50 мг) могут временно снижать концентрацию внимания, что критично для лётчиков и других специалистов. Поэтому нередко приходилось искать компромисс между эффективностью обезболивания и побочными эффектами. В таких случаях упор делался на немедикаментозные методы: массаж, растяжение, использование корсетов, временное освобождение от нагрузок.

Совершенствование медицинской помощи военнослужащим с НБ должно быть направлено как на индивидуальное лечение, так и на системную профилактику подобных состояний. Наш опыт показал, что мультидисциплинарный подход (невролог, нейрохирург, физиотерапевт, психолог) значительно повышает эффективность терапии хронической боли, что соответствует мировым тенденциям [17]. В вооруженных силах США внедрена программа интегрированного ведения боли, включающая ранний доступ к специалистам и обучение пациентов, что привело к улучшению исходов и снижению случаев злоупотребления опиоидами [18]. Целесообразно перенять этот опыт, организовав специализированные кабинеты боли в крупных военных клиниках. Кроме того, необходимо разработать отраслевые клинические рекомендации, учитывающие специфику военной службы (например, предпочтение неседативных средств, критерии годности к службе при хронической боли и др.). Профилактические меры включают вакцинацию личного состава старших возрастов против вируса Varicella Zoster (для снижения частоты опоясывающего лишая и ПГН), регулярное проведение профилактических осмотров с выявлением ранних признаков невропатий (онемение, парестезии) и их своевременное лечение. Большое значение имеет пропаганда здорового образа жизни среди военнослужащих: отказ от курения и алкоголя улучшает микроциркуляцию и снижает риск нейропатий [19]. Командованию следует уделять внимание эргономике обмундирования: правильная регулировка ремней снаряжения может предотвратить развитие мералгии, а ношение утепляющих элементов зимой — снизить риск НТН, связанной с переохлаждением.

Прогресс в лечении невралгий связан с появлением новых методик. В частности, на вооружении клиницистов появляются генетические исследования, позволяющие прогнозировать ответ на те или иные препараты (фармакогенетика в терапии боли) [20]. Разрабатываются инновационные средства, такие как селективные блокаторы натриевых каналов Nav1.7, потенциал которых продемонстрирован в ранних испытаниях. Методы нейромодуляции — от транскраниальной магнитной стимуляции до имплантируемых стимуляторов периферических нервов — могут найти применение у военных с хронической болью, резистентной к стандартному лечению. Наконец, важно продолжать научные исследования невралгий именно в военной среде, чтобы лучше понимать их эпидемиологию и разрабатывать целевые программы реабилитации.

Заключение

Невралгии у военнослужащих представляют сложную, но решаемую проблему. Наше исследование показало, что применение современных подходов (точная диагностика с помощью МРТ и блокад, этапное лечение по стандартам НБ, мультидисциплинарная реабилитация) обеспечивает высокую эффективность — более 95% улучшения, причём две трети пациентов достигают полной ремиссии боли. Для дальнейшего повышения качества медицинской помощи рекомендуется создать под эгидой Министерства обороны РФ специализированные центры лечения боли, разработать и внедрить стандартные протоколы ведения невралгий, а также усилить профилактическую работу. Не менее важно учитывать уникальные условия службы: подбор терапии, совместимой с выполнением военных задач, и психологическую поддержку, способствующую быстрому возвращению бойцов в строй. Перспективными являются внедрение вакцинации против опоясывающего лишая для профилактики ПГН, активная физическая подготовка для профилактики вертеброгенных невралгий и использование новейших методов терапии боли. Реализация указанных мер позволит снизить заболеваемость невралгиями в армии, сократить сроки временной нетрудоспособности военнослужащих и повысить боеспособность и здоровье личного состава.

Список литературы

1. Vallerand A.H., Cosler P., Henningfield J.E., Galassini P. Pain management strategies and lessons from the military: A narrative review. Pain Res. Manag. 2015; 20(5): 261–8. https://doi.org/10.1155/2015/196025

2. Степанченко О.А., Шаров М.Н., Максимова М.Ю., Фищенко О.Н., Шестель Е.А. Современные подходы к терапии постгерпетической невралгии тройничного нерва. Consilium Medicum. 2013; 15(2): 16–8. https://elibrary.ru/qomcvj

3. Bendtsen L., Zakrzewska J.M., Abbott J., Braschinsky M., Di Stefano G., Donnet A., et al. European Academy of Neurology guideline on trigeminal neuralgia. Eur. J. Neurol. 2019; 26(6): 831–49. https://doi.org/10.1111/ene.13950

4. Maarbjerg S., Di Stefano G., Bendtsen L., Cruccu G. Trigeminal neuralgia – diagnosis and treatment. Cephalalgia. 2017; 37(7): 648–57. https://doi.org/10.1177/0333102416687280

5. Карпов С.М., Карпов А.С., Вышлова И.А., Восканова А.А., Раевская А.И., Штемберг Л.В. и др. Современные подходы в лечении пароксизмальной тригеминальной невралгии. Российский журнал боли. 2022; 20(2): 9–13. https://doi.org/10.17116/pain20222002156 https://elibrary.ru/rhegle

6. Данилов А.Б. Постгерпетическая невралгия. В кн.: Гусев Е.И., ред. Неврология. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2009: 445–56.

7. Johnson R.W., Rice A.S. Clinical practice. Postherpetic neuralgia. N. Engl. J. Med. 2014; 371(16): 1526–33. https://doi.org/10.1056/NEJMcp1403062

8. Finnerup N.B., Attal N., Haroutounian S., McNicol E., Baron R., Dworkin R.H., et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2015; 14(2): 162–73. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(14)70251-0

9. Dworkin R.H., Johnson R.W., Breuer J., Gnann J.W., Levin M.J., Backonja M., et al. Recommendations for the management of herpes zoster. Clin. Infect. Dis. 2007; 44(Suppl. 1): S1–26. https://doi.org/10.1086/510206

10. Swanson D., Guedry R., Boudreaux M., Muhlenhaupt E., Kaye A.D., Viswanath O., et al. An update on the diagnosis, treatment, and management of occipital neuralgia. J. Craniofac. Surg. 2022; 33(3): 779–83. https://doi.org/10.1097/SCS.0000000000008360

11. van Hecke O., Austin S.K., Khan R.A., Smith B.H., Torrance N. Neuropathic pain in the general population: a systematic review of epidemiological studies. Pain. 2014; 155(4): 654–62. https://doi.org/10.1016/j.pain.2013.11.013

12. Gilron I., Baron R., Jensen T. Neuropathic pain: principles of diagnosis and treatment. Mayo. Clin. Proc. 2015; 90(4): 532–45. https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2015.01.018

13. Zakrzewska J.M., Linskey M.E. Trigeminal neuralgia. BMJ Clin. Evid. 2014; 2014: 1207.

14. Baron R., Binder A., Wasner G. Neuropathic pain: diagnosis, pathophysiological mechanisms, and treatment. Lancet. Neurol. 2010; 9(8): 807–19. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(10)70143-5

15. Bouhassira D. Neuropathic pain: Definition, assessment and epidemiology. Rev. Neurol. (Paris). 2019; 175(1-2): 16–25. https://doi.org/10.1016/j.neurol.2018.09.016

16. Joffroy A., Levivier M., Massager N. Trigeminal neuralgia. Pathophysiology and treatment. Acta Neurol. Belg. 2001; 101(1): 20–5.

17. Бачиев К.Б. Болевые синдромы лицевой области у военнослужащих в различных климатогеографических условиях: патофизиологические и организационные аспекты: Автореф. дисс… д-ра мед. наук. М.; 2018.

18. Минкин К.И., Пономарев В.В. Невралгии и невропатии: современные методы профилактики в армии. Военно-медицинский журнал. 2020; 341(7): 45–50.

19. Gilden D.H. Postherpetic neuralgia and viral latency. J. Clin. Investig. 2007; 117(7): 1678–80.

20. Zakrzewska J.M., Palmer J.N., Nally F.F. Bearing down on occipital neuralgia – an evidence-based review. Pract. Neurol. 2018; 18(1): 53–7.

Об авторе

Алена Александровна СкрипниковаРоссия

Начальник пункта — врач медицинского пункта базы обеспечения учебного процесса ВУНЦ ВВС «ВВА», 394064, Воронеж, Россия

e-mail: alenaskripnikova00@yandex.ru

Рецензия

Для цитирования:

Скрипникова А.А. Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике невралгий у военнослужащих: клинический опыт и перспективы совершенствования медицинской помощи в Вооруженных Силах. Неврологический журнал имени Л.О. Бадаляна. 2025;6(2):98-104. https://doi.org/10.46563/2686-8997-2025-6-2-98-104. EDN: rcceol

For citation:

Skripnikova A.A. Modern Approaches to the Diagnosis, Treatment, and Prevention of Neuralgias in Military Personnel: Clinical Experience and Prospects for Enhancing Medical Support in the Armed Forces. L.O. Badalyan Neurological Journal. 2025;6(2):98-104. (In Russ.) https://doi.org/10.46563/2686-8997-2025-6-2-98-104. EDN: rcceol